五星杨

五星杨

晗蕤

(一)偶然发现

一九五三年深秋,河西走廊,祁连山下,白杨林在寒风中瑟瑟发抖,落叶宛若蝴蝶,纷纷扬扬,却很恋根,不往别地飞落,只给白杨林的地面,铺上一层厚厚的金毯。周如海,这位年轻的林业专家,带领考察队扎营在白杨林与裕固族草原的交界地。

这天上午,周如海正穿梭在这片白杨林中,测量着土壤的盐碱度。他身着一件深色厚棉衣,头戴一顶破旧棉帽子,眼镜片后是一双锐利而专的眼睛。不停地摆弄着手中的测量仪器,记录着各种数据。阳光透过稀疏的树枝,光影落在他身上,宛若几根棍子顶着他,不可懈怠地工作。

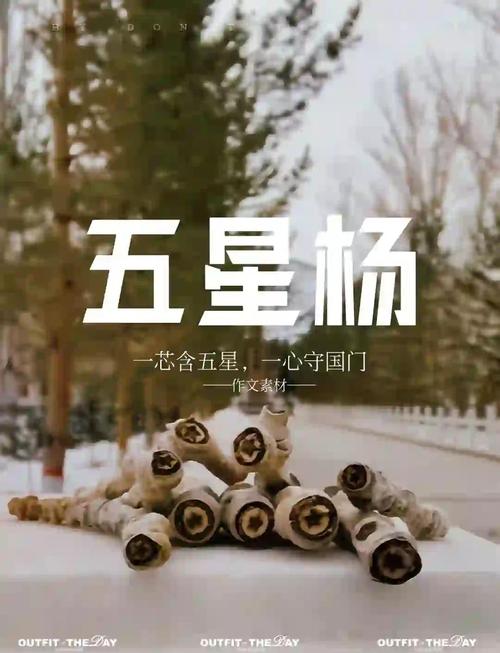

突然,周如海的目光,被一段断裂的白杨枝吸引住了。那树枝躺在地上,断面处清晰可见,木质纹路竟神奇地凝成一个完整的红色五角星。他在惊疑中急忙蹲下身子,小心翼翼地拿起树枝,用随身携带的放大镜仔细观察着断面,那纹理犹如精心雕刻的图案,栩栩如生。

几度兴奋,他又捡起一段,擦去树枝上的泥土,细看横断面,五角星的红色虽然褪色,但纹理依旧清晰。

周如海在思索,这究竟是偶然的自然现象,还是隐藏着什么不为人知的秘密呢?他决定去拜访当地的牧民,或许,能从他们口中得到一丝答案的线索。

(二)三次拜访

周如海来到一顶独居的毡帐前,轻轻敲了敲门前的木柱。片刻后,毡帐的软门缓缓拉起,一位满脸皱纹、眼神却十分清澈的老人,佝偻着背出现在门口。周如海恭敬地行礼,说明了自己的来意。老人将他请进毡帐,热情地端上奶茶。奶茶的热气,变换着姿势,给俩人费劲的交谈翻译着,时而裕固语,时而谱通话,时而手势,从毡帐里的用具、被窝和枕头看来,老人是独居的,周如海想问老人的家人,却又怕引出伤心事,只好将问话吞进肚里,无意间瞥见,老人腰间悬挂着一个褪色的红布包。目光不由自主地被那红布包吸引。老人似乎察觉到了他的目光,自豪地微微一笑,指着红布包说道:“这可是我的宝贝啊。”

草原上的天气,时而晴,时而阴,时而冰雹,时而雨,对初到草原的林业专家及考察队员们来说,有些不太适应,前一阵万里无云,后一阵狂风大作,暴雨倾盆而下。

老人望着窗外的雨幕,神情变得凝重起来。他缓缓地用裕固族语,唱起一首古老的牧歌:“红树泣血染黄沙,五星映月照边家。……”歌声悠扬而沧桑,在毡帐内回荡,周如海听到老人突如其来的歌声,感叹老人的激情,感叹老人的慷慨,也感叹裕固族人的能歌善舞。他忍不住追问老人歌词的含义,老人却只是神秘地笑了笑,没有多说。

夜幕改变着草原的色彩,周如海告别了老人,回到营地,简单填饱了肚子,疲惫催促着他进入梦乡。深夜,一场突如其来的沙尘暴,席卷了整个草原。周如海在睡梦中被惊醒,他担心老人的安危,连忙起身,嘴里不停地唠叨:“见鬼,草原上也刮沙尘暴,难道,难道不欢迎我们?”风沙肆虐,吹得他衣衫猎猎,右手压着棉帽子,侧着身子,艰难地赶往老人的毡帐。

当周如海赶到时,发现老人已经昏倒在地。周如海急忙将老人扶起,顶着沙尘背回了考察队的营地。在救治老人的过程中,他发现老人高烧呓语,口中反复念叨着“三七年一月,利刀藏白雪。”周如海心中疑惑不解,这短短十个字,背后究竟隐藏着怎样的故事?

第二天清早,沙尘渐去,虽然是深秋,但草原依然拥有绿色的魅力,依旧恢复一片祥和。考察队决定,对那棵最粗最老的白杨树,进行年轮检测,希望能从中发现一些关于红五星的线索。

周如海带领着队员们,小心翼翼地从树干上取下样本,带回营地进行检测分析。经过一番细致地检测,结果让所有在场的人都大吃一惊。这棵老白杨树的树龄,竟然高达百年,而且与常见的白杨不同宗。这一发现引起了大家的广泛讨论,都对这个结果感到惊讶。

周如海更是对这棵树充满了好奇,他决定第二次拜访那位裕固族老人。等他再次来到老人的毡帐时,老人已经恢复了一些精神。说话间,老人拿出一本破旧的《祁连山草木志》,递给周如海,说道:“你看看这个,或许能帮助到你。”

周如海接过书,看到书名,惊疑老人怎么会有这类书?再看看老人,老人究竟是干什么的?带着好奇仔细地翻阅起书来。果然,他的目光被一段记载吸引住了:“赤心木遇血则纹显。”他心中一动,联想到那白杨枝断面上的红色五角星,难道这其中真的有什么联系吗?

思考没有间断,整整过去了一周,周如海第三次敲响独居裕固族老人的、毡帐前的木柱,想再一次得到可喜的消息,可这次得到的却是一场暴雨,豆大的雨点砸在草地上,噼里啪啦,好似打击乐带着消声器,夜的寂静被这样的声音打破,雨水洗出夜的漆黑。

(三)意外收获

周如海心情有些说不出的低落,回到营地,难以入睡,便打着手电筒,独自来到了那棵老白杨树下。手电筒的光束穿透雨幕,从树枝照亮到树干,突然,在树身他发现,渗出了琥珀色的黏液。周如海心中一惊,连忙凑近仔细观察。在那黏液里,有黑赫色的物质,他的手不禁颤抖起来,心跳也陡然加快。

周如海小心翼翼地将粘液连同黑赫色的物质取下,准备带回营地,心中一阵欣喜,希望能从中解开五角星的谜团。然而,还没等他离开老白杨树,突然传来一阵狼嚎声。声音在雨夜中显得格外阴森恐怖,让人毛骨悚然。周如海心中一紧,意识到自己可能遭遇了危险。他迅速将粘液藏好,然后警惕地环顾四周。就在这时,一个黑影从树林中窜了出来。周如海定睛一看,原来是一位裕固族少年。

少年上气不接下气地说道:“我看见了光亮,想到扎桑肯定就在这里,我爷爷快不行了,让我来找扎桑。”周如海看着少年,焦急又渴望的神情,瘦高的个头却是那么灵便,膝盖上的泥巴,看得出是跌倒过。淡红的颧骨,是太阳长时间亲昵,而留下的痕迹。

当他们二人赶到少年家的毡帐时,老人已经奄奄一息,躺在病床上,眼神却十分清醒。看到周如海进来,老人挣扎着半坐起来,自豪地微笑着,从怀中掏出半枚五角星(断了两角)。周如海接过五角星,点了点头,佯装表示理解。其实,老人给了周如海一个重新的研究课题。这时,大雨已停,天空也挂起了鱼肚白。周如海背着难题,回到考察队,率领队员对老白杨树进行 CT 扫描,以便更清楚地了解树内的情况。

随着扫描结果的逐渐清晰,众人惊讶地发现,树心嵌着锈蚀的武器零件与弹头。这一发现证实了大家的猜测,这里曾经发生过激烈的战斗。

为了进一步了解当年的情况,及树枝断面的红色五角星,独居裕固族老人的“宝贝”,白杨树粘液里的黑赫色物质,还有少年爷爷的半枚五角星,周如海走访了好多老人。经过大家的一番努力,他们拼凑出了一段惨烈的往事。

(四)雪窝营救

一九三七年一月,河西走廊的裕固族草原上,依旧寒风凌冽,积雪未消,没有一丝春天的影子,裕固族姑娘吉斯曼娜,背着装满奶疙瘩的褡裢,一步一个脚印地踩在没过脚踝的积雪里。她的羊皮靴早已磨破了底,每走一步,都能感受到雪粒钻进靴子里的寒冷。腰间的银腰刀随着她的步伐轻轻晃动,刀柄上缠着的褪色红珊瑚珠,在洁白的雪地里显得格外醒目。那是她阿爸临终前从商队换来的信物,承载着阿爸对她的爱与期望。

突然,一阵微弱的求救声从前方传来。吉斯曼娜心中一紧,顺着声音的方向小心紧步走去。竟在一处深深的雪窝中,她发现了一位昏迷的年轻人。浑身血迹,穿着军装,已经破烂不堪,灰色的单帽前,一枚褪色的五角星徽章,在寒光中闪烁着微弱的光芒。

吉斯曼娜来不及多想,迅速撕开自己裙摆的布料,为年轻人包扎伤口,又从腰间解下水囊,小心翼翼地喂年轻人喝水。然而,水囊里的水已经结了冰,她的手指触碰到年轻人干裂的嘴唇时,嘴唇轻轻颤抖了一下,好像有什么话要说。

就在这时,远处传来了马家军骑兵的马蹄声,如闷雷一般越来越近。吉斯曼娜心中一惊,她知道,留给他们的时间不多了。她焦急地环顾四周,发现不远处有一个冰窟。她咬了咬牙,用尽全力将年轻人拖进了冰窟,并遮掩去了血迹和拖动的痕迹。

冰窟内,昏暗而寒冷。吉斯曼娜将年轻人放在冰面上,借着洞外透进来的雪光,第一次看清了年轻人的模样。他不过二十五岁出头,大眼睛,高鼻梁,嘴角上翘,圆下巴,眉骨处有道狰狞的刀疤,此时,因为高烧,他的嘴唇皲裂,嘴里却仍呢喃着“同志们”。

吉斯曼娜心中涌起一股怜惜之情,她连忙将自己的羊皮袄裹在年轻人身上。他因为浑身滚烫,很快就将羊皮袄焐热了。吉斯曼娜想了想,拿起雪搓擦着伤员的掌心。过了一会儿,伤员缓缓苏醒过来。

他的眼神有些迷茫,但当看到吉斯曼娜身上的服饰和腰间的银腰刀时,眼神突然变得警惕起来。他下意识地摸向腰间的驳壳枪。

“你别怕,我是裕固族人,不会伤害你的。”吉斯曼娜轻声说道,试图让他放松警惕。

年轻人这才稍稍松了口气,虚弱地说道:“谢谢你救了我。”

吉斯曼娜好奇地问道:“你怎么一个人?还有其他人吗?”

年轻人望着洞外飘扬的雪花,又转向吉斯曼娜,看她圆圆的脸蛋,洁白的牙齿,长长的睫毛,一双大大的耳环,一切显得那么善良,才缓缓说道:“我们长征了两年,从江西到这里,被马家军打散了,为了让穷苦人都过上好日子。”

吉斯曼娜似懂非懂地点了点头,才清楚眼前的年轻人,是一位红军伤员,顿时充满了敬意。在寒冷中等到天黑,吉斯曼娜带着伤员,冒险回到牧区,找到了老额吉。老额吉留着两条长辫子,满脸的皱纹刻满故事,大大的眼睛镶嵌在目字脸上,看得出年轻时是一位漂亮的裕固族姑娘,而此时,老额吉便一位充满智慧的老人,她帮着吉斯曼娜将伤员转移到了一个相对安全的地方。

(五)徒步买药

第二天清晨,西北风吹到脸上,刺骨的疼,吉斯曼娜揣着一颗不安的心,到十公里以外的镇上去买药,在距离镇上不到两公里的清水坡,巧遇玛尔萨,两人用裕固族的礼节问好,四目相视,玛尔萨的神情,除了不安,还有些许的恐慌,一双清澈的眼睛里藏着秘密,朋亮的额头显得那么有胆识和担当,两人相跟,距离镇上的药店越来越近,话题变得越来越少,玛尔萨问吉斯曼娜:“你给谁买药?”

吉斯曼娜反问:“你给谁买药?”两人谁也没有回答,在镇的街头,两人会意地一笑,分头而去。

吉斯曼娜带回药物,把遇到萨尔玛的事,告诉老额吉和伤员,伤员意识到,一定是他的战友被玛尔萨救下了,心里非常激动,想打听究竟是谁。老额吉也意识到,仅凭这止痛和消炎的药,很难让伤员尽快养好伤,于是她一个人带上粗布袋子,向着心中的地方出发了。

(六)草药补品

祁连山绵延的雪峰下,广袤的裕固族草原被一层洁白的雪毯覆盖着,凛冽的寒风呼啸而过,扬起阵阵雪雾。老额吉裹紧身上的羊皮袄,迈着坚定而又略显蹒跚的步伐,在这片银白的世界里艰难地前行着。她的眼神中透露出焦急与关切,心里只想着尽快找到能为伤员补养身体的补品。

老额吉的面容被寒风吹得通红,脸上深深的皱纹下满是对伤员的牵挂。她的脚下,积雪发出“咯吱咯吱”的声响,仿佛在诉说着这片草原的寂静与苍凉。每走一步,都需要付出很大的力气,但她没有丝毫退缩的念头。

她知道,在这冰天雪地的草原上,寻找补品并非易事。但她熟悉这片土地,就像熟悉自己的掌心纹路一样。她首先朝着草原深处的一片山林走去,那里生长着一些耐寒的草药和野菜,或许能派上用场。

厚厚的积雪压弯了山林的枝头,树木像是一个个身着白色铠甲的卫士,静静地矗立在那里。老额吉在林间小心翼翼地摸索着,眼睛紧紧盯着脚下和周围的树干。终于,她在一处背风的山坡下发现了几株顽强生长的草药。那绿色的叶片在白雪的映衬下显得格外醒目,老额吉眼中闪过一丝惊喜,连忙蹲下身子,用手轻轻地刨开周围的积雪,小心翼翼地将草药采下,放进随身携带的布袋里。

采完草药后,老额吉又继续在山林中寻找着。她知道,单靠这几株草药还不够,还需要一些有营养的东西来给伤员补充体力。突然,她想起了山林深处有一个山洞,以前她曾在里面发现过一些野蜂蜜。野蜂蜜可是好东西,不仅能滋补身体,还能增强抵抗力。

老额吉顺着记忆中的小路,艰难地向山洞走去。山路崎岖不平,又被积雪覆盖,一不小心就可能滑倒。但她凭借着多年的经验,稳稳地向前走着。终于,她来到了那个山洞前。山洞里弥漫着一股淡淡的蜂蜜香味,老额吉借着洞口透进来的微弱光线,看到了挂在洞壁上的那个蜂巢。

她找来一根长长的树枝,小心翼翼地将蜂巢取了下来。蜂巢里流淌着金黄色的蜂蜜,在寒冷的山洞里闪烁着诱人的光泽。老额吉忍不住舔了舔嘴唇,她知道,这些蜂蜜对伤员来说是多么宝贵啊。她把蜂巢和蜂蜜小心地放进布袋里,心里盘算着回去怎么给伤员调配这些补品。

此时,天色已经渐渐暗了下来,寒风也越发凛冽。老额吉深知自己不能再耽搁了,必须尽快回去,给伤员熬制补品。她背着装满补品的布袋,深一脚浅一脚地走在回家的路上。一路上,她的身影在雪地里显得那么渺小,但又那么坚定。

直到深夜,老额吉拖着疲惫的身体回到家,族人的期待,族人的担心,此时,全被蜂蜜染成了甜味。不一会儿,温暖的火光和香甜的补品,在毡帐里驱散大家心里的寒冷。

此时的伤员,当然不知道,老额吉冒着几重危险,为他采来补品。

好多伤员从不同渠道,喝到老额吉采来的草药和补品。

被吉斯曼娜救助的伤员,伤情渐渐好转,他经过再三考虑,才告诉吉斯曼娜和老额吉,他叫李振华,江西人,共产党员。

也许,吉斯曼娜和老额吉,还不知道共产党员的深层含义,也许,她们认为,共产党员是打坏人的英雄,也许,共产党员,是神派来保护草原和牧民的。

(七)光荣入党

二月末的一天晚上,李振华拿出贴身珍藏的《共产党宣言》油印本,向吉斯曼娜和老额吉讲述“打土豪分田地”的政策。老额吉听着,想起了自己早年被马家军强征牦牛的悲惨经历,不禁泪流满面。她颤抖着双手,将祖传的银腰刀赠给了李振华,说道:“这把刀跟了我好多年,今天送给你。你们红军,才是真正的好人,希望你们尽快打败那些狼一样的坏人。”朴素的语言,让李振华心潮澎湃。

这年初夏,风云诡谲,山河动荡。吉斯曼娜蛰伏于草原一隅,周遭是乱世喧嚣,人心惶惶。彼时,党的光辉如幽夜烛火,虽微弱却执拗地燃烧,吸引着无数心怀家国的灵魂。

吉斯曼娜不过是草原上的平凡女子,却在岁月磋磨中,窥见民间疾苦,深感民族之危。李振华眼中藏着的炽热火焰,瞬间烫透了她心底的混沌。

渐渐地,吉斯曼娜加入到秘密集会的行列,于夜色最深的时刻,在狭小的毡帐内,煤油灯摇曳着,光影在众人脸上诡秘跳跃。吉斯曼娜蜷缩角落,屏息凝神,听同志们剖析局势,字句如刀,剖开时代疮疤。她攥紧衣角,手心沁汗,心潮随话语起伏,恰似乘扁舟于惊涛骇浪,既怯又往。

六月二十五日夜,无月,唯星光偷洒窗棂,红五星攥在吉斯曼娜的手心,却夺目如昼。她声线颤巍,“我志愿加入中国共产党……”誓词滚烫,滚过喉咙,灼烧眼眶。身旁同志皆肃立,目光如炬,为她见证。

自此,吉斯曼娜化身影卫。白日,她是庸常的裕固族女孩,操持家务,放牧,笑脸迎人;暗夜,她穿梭街巷,传递情报,联络红军战士,步伐急匆。红五星藏于襟前,贴肤而暖,每遇险境,指尖摩挲,仿若能汲取力量。

斗争岁月,艰险如履薄冰。吉斯曼娜目睹同志被捕,惨叫撕裂夜空,鲜血溅上残垣木柱。她咬唇至破,血腥味漫口,泪却憋回肚里。红五星藏在胸,似无声鞭策,驱她坚守,莫失莫忘。

在那黑暗的时期,入党之举,是决然赴死,亦是向死而生。吉斯曼娜以柔弱之肩,扛起信仰,融入滚滚洪流。红五星不坠,初心不渝,纵前路骸骨铺陈,她亦踏血前行,为黎明曙光,燃尽此生,与广袤草原,于历史长卷,留一抹嫣红印记。

(八)隐蔽转移

然而,马家军的巡逻队,发现了大量红军的踪迹,开始加强搜查力度。为了避免连累族人,吉斯曼娜和带伤的李振华决定,让所有被救治的伤员,暂避山林。

马家军指挥官马占彪得知,有红军伤员在附近出没,大发雷霆。他下令焚烧草原粮仓,以此来逼迫红军和帮助他们的人现身。吉斯曼娜看着自家的草原被点燃,心中充满了愤怒和无奈。

李振华得知此事后,决定联络所有被救的红军,悉心地安抚牧民们的心。经过一番努力,牧民们开始把仅有的粮食藏在了山洞里。

与此同时,马家军的追捕、搜查,越来越密,越来越严。李振华和吉斯曼娜不得不躲进了冰川溶洞。在溶洞里,李振华伤口感染,他忍着疼痛,向吉斯曼娜讲述了遵义会议的细节。吉斯曼娜仔细地听着,心中对共产党有了更深刻的认识。

在红军战士们离开草原的第二天夜晚,吉斯曼娜将红五星徽章缝进银腰刀缠带,然后带领牧民们准备阻击马家军,以免再次追击红军战士。

每天天刚亮,老额吉走出毡帐外的第一件事,肯定是为红军战士,双手合十,默语祈福。

(九)不幸被捕

一年光景,转眼即逝,草原再次进入寒冬,马家军恼怒至极,开始四处搜捕,曾经帮助过红军的人。吉斯曼娜不幸落入敌人之手,她知道自己无法逃脱敌人的魔掌,但她毫不畏惧。紧紧地握住腰刀的柄,心中想着李振华讲给她那些为了革命事业而牺牲的战士们。

在这片被战火反复蹂躏的苍茫草地上,寒风如刀,割裂着空气,也似在无情地撕扯着人们心中的希望与哀伤。马家军的骑兵仿若从地狱涌出的恶鬼,呼啸着席卷而来,马蹄下扬起的干草与雪土,如同僵硬的纸钱,在这冰天雪地间肆意弥漫,将整个草原都笼罩在一片压抑与恐惧之中。

吉斯曼娜,这位宛如钢铁铸就的裕固族共产党员,静静地站在族人的前方。她的身影并不高大,却在此刻,显得无比伟岸,恰似祁连山的山峰,坚定地抵挡着即将袭来的狂风暴雪。她的眼眸,犹如两团燃烧的火焰,深邃而炽热,那里面蕴含着对革命事业,矢志不渝的执着追求,更有着对身后族人的、生死相依的深情守护。在她的目光中,看不到丝毫的畏惧与退缩,唯有那视死如归的决然。

马家军的士兵们如潮水般将她和族人们围得水泄不通,一层又一层,密不透风。他们的眼神中透露出贪婪与凶狠,仿佛一群饥饿已久的恶狼,正盯着一群待宰的羔羊。然而,吉斯曼娜没有丝毫的慌乱,那纤细却充满力量的手臂,随时准备为保护族人而奋力一搏。

“说!红军主力在哪?”马家军巡逻队队长,满脸横肉,茬茬胡须,厚嘴唇,策马向前,声嘶力竭地咆哮着,那声音仿佛要冲破云霄,震碎这寂静的夜空。那面孔在火光的映照下,显得格外狰狞,犹如从地狱中爬出的恶鬼一般。吉斯曼娜冷冷地看着他,眼神中满是不屑与鄙夷。她微微抬起头,那白皙的脖颈在寒风中傲然挺立,仿佛是在向敌人宣告着自己的不屈。

(十)英勇就义

马家军的巡逻队队长,见吉斯曼娜不肯屈服,一声令下,五个士兵,顿时如疯狗般扑了上来。他们粗鲁地将吉斯曼娜拖至一棵老白杨树下,那棵白杨,历经了岁月的沧桑洗礼,树干粗壮而坚实,树皮洁白如雪,在这片萧瑟的冬日里,宛如一位遗世独立的老者,静静地见证着世间的悲欢离合。他们手中挥舞着牛皮鞭,那鞭子在空中划过一道道残忍的弧线,带着呼啸的风声,狠狠地抽打在吉斯曼娜的胸口。

每一次抽打,都伴随着一声沉闷的声响,仿佛是死神的镰刀在敲击着生命的丧钟。吉斯曼娜的胸口瞬间皮开肉绽,鲜血如泉涌般喷薄而出,顺着她的肌肤缓缓流淌下来。那殷红的鲜血,在这冰天雪地中,宛如一朵绽放的红梅,惨烈而又决绝。然而,吉斯曼娜却始终咬紧牙关,没有发出一声呻吟。她的嘴唇已经被咬得鲜血淋漓,可那坚定的眼神却从未有过一丝动摇。

她的十指深深地抠进了树皮之中,那原本洁白无瑕的树皮上,留下了一道道带血的抓痕。那些抓痕,就像是刻在树上的印记,记录着吉斯曼娜的英勇与顽强,也诉说着她对敌人的仇恨与不屈。鲜血顺着树干缓缓流淌,渗人树的体内,也渗入脚下的土壤,周围的积雪被染得通红。那一片血色,在洁白的雪地上显得格外刺眼,却又如同一团燃烧的火焰,在这黑暗的夜晚中,散发着炽热的光芒,照亮了这片被战争阴霾笼罩的土地。

马家军的巡逻队队长,见吉斯曼娜如此顽强,猛地跳下马来,手中的枪直直地举着,对准了吉斯曼娜的太阳穴。他的眼睛里闪烁着疯狂的光芒,恶狠狠地问道:“说!红军主力在哪?谁家藏过红军?”吉斯曼娜瞪大了眼睛,眼中满是不屈和愤怒。她的目光犹如两把利剑,直直地刺向敌人的内心。她斩钉截铁地说道:“白杨树知道。”那声音虽然微弱,却在这寂静的夜空中,如同洪钟一般,震撼着每一个人的心灵。

一声枪响,子弹穿过头部钻进白杨树没有了踪影,一位裕固族共产党员,一位党的好女儿,手捏着红五星,英勇坚强地牺牲在马家军的枪口之下。

(十一)夜里收敛

马家军士兵们在吉斯曼娜牺牲后,如同退潮的海水,缓缓地离开了。他们的背影在夜色中渐行渐远,只留下一片死寂的林子。

那棵老白杨树,依旧静静地伫立在原地,它的枝干在寒风中轻轻摇曳着,仿佛是在为吉斯曼娜的离去而默默哀悼。万籁俱寂,整个世界仿佛都陷入了沉睡之中。只有那凛冽的寒风,如同一个孤独的行者,在林间穿梭不息,发出呜呜的声响,似是在诉说着无尽的哀愁。萨尔玛在悲痛中,把吉斯曼娜就义的事,告诉了红军战士陈瑾,陈瑾在当天夜里与李怀明,两人心领神会,都怀着对战友的深切牵挂与无尽的悲痛,毅然决然地冒死来到了这片林子。俩人的脚步沉重而缓慢,每一步都踏在这冰冷的雪地上,发出轻微的“咯吱”声,仿佛是怕惊扰了这片土地的宁静。

当他们走到那棵老白杨树前时,月光如水般洒下,照亮了整个树干。陈瑾的目光落在了树干上的血迹之上,那一刻,他的身体猛地一震,眼中露出了难以置信的神情。那血迹竟然蜿蜒成了五角星的形状,在这清冷的月光下,显得格外醒目而神秘。那五角星的每一条边都恰到好处,仿佛是上天特意安排的奇迹。

陈瑾缓缓地伸出手,轻轻地抚摸着那树干。他的手指触碰着树皮上的血迹,感受着那残留的温度,仿佛能触摸到吉斯曼娜生前的英勇与坚韧。在那冰冷的树皮下,似乎有暗红的纹路在缓缓流动,宛如一条灵动的血河,在无声地诉说着吉斯曼娜的故事。那纹路,像是生命的脉络,又像是革命的精神在悄然蔓延。

李怀明的眼眶渐渐湿润了,泪水在眼眶中打转,却始终没有落下。他深知,自己不能在这悲伤中沉沦,因为他肩负着使命,他要将吉斯曼娜的事迹铭记于心,将她的精神传承下去。

俩人一个眼神,小心翼翼地收敛着吉斯曼娜的遗体,动作轻柔而庄重。他们将吉斯曼娜的遗体轻轻放在担架上,用准备好的破旧军衣为她盖上,试图为她挡住这世间的寒冷与残酷。

在那一瞬间,陈瑾仿佛看到了,吉斯曼娜那坚定的眼神,那眼神中充满了对革命胜利的无限期待。他仿佛听到了吉斯曼娜在耳边轻声说道:“不要悲伤,继续战斗,直到胜利的那一天。”陈瑾默默地点了点头,心中暗暗发誓,一定要将这份信念传递下去,让更多的红军战士为了革命的胜利而奋勇向前。

陈瑾与李怀明抬着担架,快速地走出这片林子。他们的心虽然沉重,但却充满了力量。他们知道,吉斯曼娜不会白白牺牲,她的精神和信念,将如同这夜空中的星光,照亮无数红军战士心中的方向。

(十二) 五星杨林

而那棵老白杨树,依然静静地伫立在这片土地上,它的枝干在寒风中摇曳着,仿佛在向世人诉说着吉斯曼娜的英勇事迹。

那树干上的血迹,在岁月里,慢慢地渗入树的血液,流向枝条。还将根儿深深地扎在地下,生出一棵又一棵小白杨,直至今天,成了一片郁郁葱葱的五星杨林。

它们以一种坚韧而磅礴的姿态,渐渐崭露身姿,在狂风骤雨的肆虐下,瑟缩着身躯,仿佛随时可能被无情地碾碎。那嫩黄的小芽,顶着晶莹的露珠,似是在颤抖中向这残酷的世界试探着伸出触角。风,呼啸着从耳畔掠过,带着冷冽与嘲弄;雨,倾盆而下,如子弹般击打着它们柔弱的枝叶,每一滴都似要将其砸进泥泞的深渊。

可五星杨,并未就此屈服。它们的根系,如顽强的手指,紧紧地攥住脚下的土地,向着黑暗的深处奋力延伸,探寻着生命的源泉与力量。哪怕泥土被雨水浸泡得松软湿滑,它们亦不曾放松分毫,而是愈发用力地扎根,仿佛要将自身的存在烙印进这片土地的最深处,与大地融为一体,借大地之沉稳,抵御外界的狂澜。

在风雨的洗礼下,五星杨的枝干逐渐挺拔起来。那原本稚嫩的躯干,开始褪去脆弱的外皮,生出一层坚硬而粗糙的保护层,这是它们与风雨抗争的勋章,也是成长的印记。枝条上抽出的新叶,不再是初时的娇柔嫩黄,而是变得翠绿欲滴,每一片叶子都像是一把锋利的剑,在风中摇曳,却又坚韧不拔,它们相互簇拥,彼此扶持,共同抵御着风雨的侵袭,恰似团结一心的战士,坚守着自己的阵地,寸步不让。

日子一天天过去,风雨未曾停歇,可五星杨却在这无尽的磨砺中,愈发茁壮。它们不再是当初那些需要庇佑的幼苗,而是长成了挺拔的栋梁之材。每一棵五星杨都像是一个屹立不倒的巨人,昂首阔步于天地之间,枝桠舒展,如同张开的双臂,拥抱着蓝天白云,也似在向世间宣告它们的不屈与顽强。

俯瞰那一片五星杨树林,它们密密麻麻,却又错落有致,在风雨中沙沙作响,仿佛奏响着一曲激昂的生命赞歌。这歌声穿越了风雨的阻隔,飘荡在远方,诉说着关于坚持、奋斗与成长的故事。每一片树叶的抖动,每一根枝干的摇曳,都是它们在风雨中砥砺前行的舞步,是它们对生命的热爱与执着的表达。

五星杨于风雨中的成长历程,是对生命顽强之美的生动诠释,亦是对革命精神代代传承的完美映射。它们以无声的语言诉说着:无论风雨如何肆虐,只要扎根信念之土,心怀希望之光,便能在时代的浪潮中茁壮成长,成为撑起乾坤的脊梁,让那星星之火,呈燎原之势,永不熄灭。

(十三) 建博物馆

二零一二年,国家修建了“五星杨生态博物馆”。人们都期待着能够让这片五星杨林得到更好的保护,它将永远提醒人们记住那段波澜壮阔的历史。

每当六一国际儿童节,总有一群红领巾讲解员走了过来。他们穿着整齐的校服,戴着鲜艳的红领巾,脸上洋溢着热情的笑容。他们向参观者们讲述着“五星杨”的故事,以及吉斯曼娜的英勇事迹。

在博物馆,其中有一个虚拟实境展厅,通过先进的技术,让参观者们仿佛置身于当年的白杨林中。他们可以看到红军战士们在树林中穿梭、战斗的场景,感受到他们的勇气和决心。

就在前不久,气象卫星云图有了新的发现。每年清明前后,五星杨分布区都会呈现巨型五角星云团。裕固族人都说那是“吉斯曼娜姑娘擦眼泪”,而气象学家则称之为“诱发形成生态五角星”现象。

在纪念馆的钢化玻璃罩内,陈列着那棵百年白杨的横切面,清晰的五角星纹路如同凝固的火焰,仿佛在诉说着那段悲壮的历史。这片红星杨林承载着一段悲壮而又感人的历史,也象征着革命精神的传承和延续。在那片绿色的海洋中,五星杨依然挺拔,它们见证了过去,也将继续见证着未来。

新长城文学网公众号

求索者文化传媒公众号

共 2 条评论

-

蓝儿发表了评论

2025-05-17 15:56

-

吴瑞宏发表了评论

2025-05-17 16:11

亲,没有评论了夏祺笔丰,遥祝好!

佳作欣赏,感佩才华,